《歧視》象牙海岸不負責在地生活實錄:災難七龍珠之一(下):細思極恐的權力階級三角關係

- by 普妹

- 2022-05-23

- 象牙海岸

- 生活 / 不中立 / 觀察

記得第一次聽到「黑奴」這個字眼,是在小學三年級的時候。當時我唸雙語學校,課堂上大家讀著英語繪本,確切內容我不記得了,但故事場景發生在美國,書上畫著幾位黑人小朋友在雪地上玩耍。讀著讀著,班上某位調皮的同學突然發難:「為什麼美國會有黑人啊?嘻嘻嘻!」隨著他語調誇張的嬉皮笑臉,全班也跟著起哄了起來,場面一度失控。這時,我看著台上那位來自南非的英文老師,表情複雜,似笑非笑又帶點憤怒,像是喝下了苦不堪言的藥水卻不能表露痛楚。他沈默了一陣,便在黑板上自顧自地寫下一些東西。那天是我學會「黑奴」是什麼的日子,也是我第一次聽到「種族隔離」、「歧視」的日子;我永遠不會忘記,那天聽著老師講他父母親被迫分離的故事,班上一半的小孩都哭了出來,而我是哭得最慘的那一個。

日後的成長過程中,我因為各種管道認識了「種族歧視」這個議題,歷史課上、文學影視作品裡、自身負面經驗中,甚至在近幾年美國大規模的「BLM」和「Stop AAPI Hate」(註一)的運動裡–––––反覆的暴露下,我逐漸確定了自己要擁抱什麼樣的價值。這樣的我在兩年前踏上非洲,心中的潛台詞總是:「嘿,我懂」、「我和你們是站在同一陣線的」,如此自以為是又聖母無知。看過上一篇《歧視:中》的人就知道我被洗臉洗得很慘,不過,每次被人用「Chink」(註二)當名字喊、或在疫情期間因為是黃種人而被禁止用手碰觸架上商品時,我除了震驚委屈,更多的是巨大到無法填補的疑惑。「你們不是最該理解被歧視的感覺的人嗎?」我滿腹疑竇,百思不得其解。我一直覺得凡事事出有因,因為沒人無端願做壞人;如果我所見之處皆是惡意,背後一定有它的成因。

誰知道呢,我竟然是對的。

(註一)為杜絕美國亞太裔遭受仇恨攻擊而發起的運動。AAPI是Asian Americans and Pacific Islanders的縮寫,意即為美國亞裔及太平洋島裔。由於新冠期間美國的仇恨亞裔事件暴增,Stop AAPI Hate應運而生。

(註二)對華人、東亞人、中國人等的侮辱用語,有輕賤歧視意味。Chink本身這個字有裂縫之意,被用來嘲諷東亞人「小如裂縫的眯眯眼」。

「我是說在座的各位都是垃圾」

猶記某次在朋友的引介下與一對中國夫妻相約共進晚餐。赴約前,對方通知會攜帶褓姆同行,當時的我在內心暗自竊喜,想說能順道認識當地黑人朋友真是太棒了。殊不知,狀況與我想像的南轅北轍,甚至更為慘烈。甫就座,黑人褓姆就立刻因為坐在同桌而挨了罵;妻子一邊謾罵,一邊為她不禮貌的「黑妹」向我們道歉。聽到「黑妹」二字,我和渣男努力藏起心中的錯愕,但妻子依舊對褓姆頤指氣使,一下不滿意她拍奶的方法,一下說她動作太慢很笨。褓姆當天甚至沒能與我們一塊用餐。當這場荒誕的聚餐終於來到尾聲,妻子吐出我至今仍記憶猶深的話:「這些剩菜打包回去給黑妹吃,這菜色對她來說已經很好了吧。」而她口中的「剩菜」,是幾塊沒啃乾淨的牛骨。

相比之下,台灣人也沒好到哪裡去。出發前素聞象牙海岸人效率極差,等到我們自己親身經歷後,生氣歸生氣,無奈歸無奈,多少可以想見是文化因素養成了這個現象。然而,與當地台灣朋友聊起這些事,對方竟然開始把「死黑鬼,不守時」、「黑鬼就是賤」掛在嘴邊,就像在說今天天氣真好一樣輕鬆自然。又一次聊到過去象牙海岸的內亂慘狀,席間竟然有人嘻嘻哈哈地說:「反正黑人的命不值錢嘛,沒差啦」。每次聽到這些言論,我都想把我的耳朵活生生拽下來–––––因為截至目前,我的精神已經被黑人特殊的「文化交流」折騰得萎靡不堪,已無力再接收這世界更多的惡意。

也許你會想,這些都只是個案對吧?說真的,我多希望這些都只是個案,我多希望是。可惜兩年多的觀察下來,我幾乎不曾看過善待黑人的華人,嘴巴上掛著越界的侮辱用語,心態上更是覺得無關痛癢,漠視自己的行為踐踏人生而平等的價值。按圖索驥,這些歧視的作為,除了單純的膚色、種族之爭,更多是帶著階級制度的色彩。如同被戲稱為黑妹的「褓姆」、被唾棄不守時的黑人「員工」,大部分與華人一同生活的黑人族群都是藍領階層的體力勞動者。多數發生衝突的情境底下,我們是「顧客」、「老闆」、「雇主」;他們是「員工」、「勞工」、「外傭」。說到這裡,突然覺得一陣耳熟,因為台灣也普遍存在著僱傭關係不平等的問題,儘管生活在你我周遭的外籍勞工,與象牙海岸底層勞工的條件、環境、資源都並不相仿,但那種「我是主,你是奴」的觀念大抵上是刻在文化基因裡,一脈相通、血脈相承。

新殖民主義

然而對當地的中國人來說,黑人看在他們眼裡,又是另一回事了。先前曾提過,當地人見亞洲人總是隨口就喊「Chinois」(意為中國人),替非中國人的亞洲同胞帶來不少困擾,但聽在中國人的耳裡,卻是相當舒坦,因為這間接反映了中國的文化輸出。中國人在九零年代末期湧向非洲大陸,至今已逾一百萬人口;中國國企在非洲大手筆的建設與投資,影響力之巨也是肉眼可見–––––光是現今首都阿必尚的中國人人口數估計就超過一萬人,中國企業鋪天蓋地,中式餐館雨後春筍。中國在非洲更設有46所孔子學院,但課程內容未必與孔子思想相干,更多的是傳遞中國思想與政治宣傳。如此可以想見,中國人在非洲可說是適應良好、如魚得水,再加上大多數在象牙海岸的中國人是外派而來、暫時駐足的企業員工,皆不諳法語,既不易察覺周遭不善的目光,也難以理解我和渣男感受到的惡意的言語–––––他們在被喊「Chinois」的時候,感受到的只有親切備至。不知是這樣的「中國式非洲」讓人感到禮遇尊榮,還是政府在當地的龐大勢力足以助長氣焰,部分中國人開始認為自己比黑人高人一等,中國人欺壓當地人的事件時有所聞;有稱所有黑人員工為「猴子」的言語暴力,有打掃幫傭犯點小錯就賞耳光的肢體暴力,更有中國餐館不收黑人顧客、中國人和非洲人廁所分開,這種毫不遮掩的現代種族隔離。在象牙海岸,我不曾真正的感受到當地華人將自己身邊的黑人勞工以「人」相待,而他們似乎也早已將這幅光景習以為常。

也因此,非洲對於中國的情緒是沉痛又羞愧、徬徨又憤怒。中國所帶來的基礎建設及貿易投資大幅改善非洲的生活水準,但受惠的背後是一次次非人道的待遇;非洲需要中國的錢,但不願再看到自己的國家只是被新的殖民者掠奪壓迫。事到如今,我能夠理解我和渣男至今所有的遭遇了,也可以想見為何疫情後的非洲大陸爆發排華–––––所有的東亞臉孔,都成了當地人心中恐懼的模樣。直至去年都能在新聞上讀到非洲人不滿中國人而犯下的攻擊事件,但主流媒體沒告訴你的是,中國人是如何反擊的。我們在象牙海岸的中國朋友偷偷透露,剛果民主共和國發生了非洲人殺害中國人的事件,儘管警察已介入調查,中國人為替死去的同事報復,將當地人五花大綁在車後拖行,甚至將他們作為打獵的練習用靶。不難想像,當初這件事如何在黑人群體間不脛而走,我們這位平時安份守己的中國朋友受到了怎樣的波及,而同為東亞臉孔的我們,又遭受了何種無妄之災。

階級金字塔的頂端

象牙海岸錯綜繁複的歧視現象,除了前述提到的底層勞工黑人族群、中產階級黃種人之間的衝突外,尚有一角勢力在一旁隔岸觀火。他們不必震天價響地以投資名目爭奪資源,也不必在尊嚴與利益權衡之中委曲求全;他們只消冷眼旁觀、置身事外。因為在這三角關係中,真正手握實權的人,正是位於金字塔頂端的白人。

說真的,雖然白人絕對是這三角關係中的重要角色,但與黑人群體相較之下,亞洲人與白人的交集平凡、單薄許多,若非商業往來,很難見到白人與亞洲人同處一室。白人,準確來說,是象牙海岸移民中兩大白人族群代表:法國人與黎巴嫩人(雖然兩者在族裔的分類上有些距離,但本篇為求精簡將以膚色做為區別的依準)。他們在象牙海岸深耕的時間遠遠早於中國人抵達的時間,其祖先的生活足跡可一路追溯到上個世紀以前,由於移民的時間早,絕對的先發權自然就落到他們手中。於是,白人早年在象牙海岸的商業活動與挹注資金,已經足以讓他們在這數十年來,緊緊把持著整個象牙海岸經濟體。黎巴嫩人僅佔象牙海岸人口的0.3%,卻貢獻了全國8%的GDP;法國人也不遑多讓,在當地設立了650家公司行號,創造了四十多萬個工作機會。不誇張,走進任何一間在地的商家、餐廳、旅館,九成以上機率老闆是黎巴嫩人或法國人。也因此,當地白人幾乎都是企業高層或家族企業後代,他們穿著體面、舉止得當,幾乎不會與亞洲人特別起什麼衝突。當然,偶爾那股白人的優越感還是會在言詞中漫溢出來,比如某位黎巴嫩房東在我們當初還在看房猶豫時,冒出一句「你們亞洲人就愛斤斤計較」;有時也會遇到歐洲面孔走到我們面前爭相模仿中文音調,或半路攔截我們激動地說他超愛看海賊王。但大抵上,對我們來說,白人的歧視屬於「並不樂見,但尚可忍受」;若真有紛爭,則是檯面上風平浪靜,檯面下波濤洶湧。如果說黑人對我們的歧視是惡意顯然的嘲諷怒罵,白人的歧視就是寫在日常中幽微、細膩、黑暗之處。

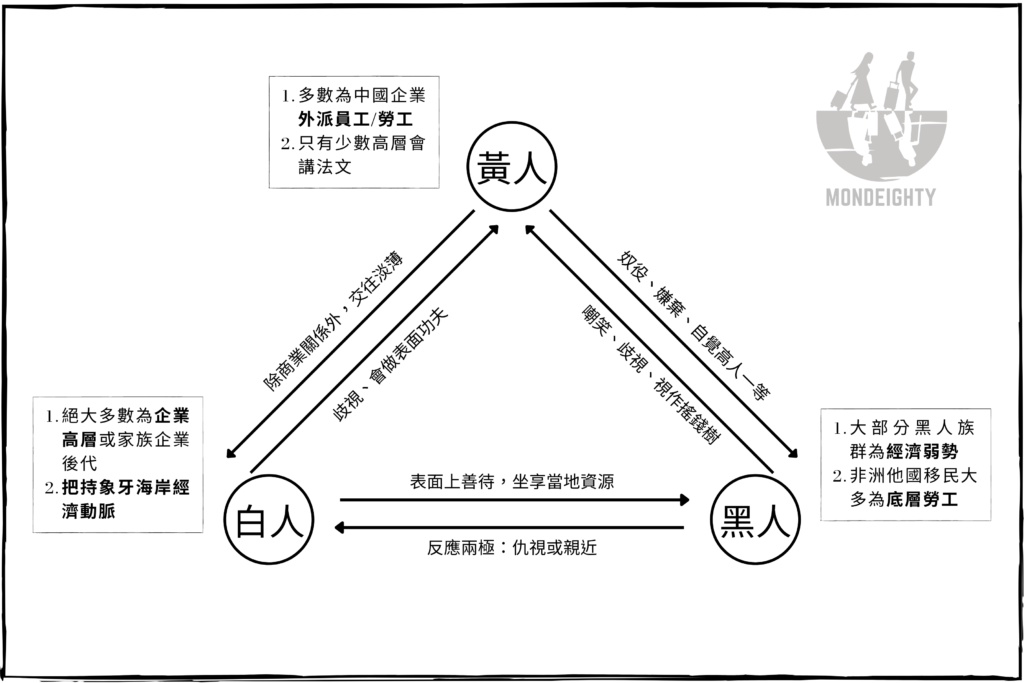

根據我和渣男的腦海想像,所繪製的象牙海岸21世紀種族爭霸三角圖。

舊殖民主義

然而,黑人與白人的關係就沒有這麼單純了;起碼在我的眼裡,雙方的互動就像歷史倒影那般諷刺。還記得我們剛抵達的頭幾天因為盥洗用品用完了,風塵僕僕地趕去了超市一趟,那是我這輩子第一次踏進象牙海岸的超市。雙腳踩進自動門的瞬間,冷氣直撲腦門,超市裡人聲鼎沸,人來人往,就像大家腦袋畫面中那樣,一間普通平凡到不行的超市。但是看著一組組雙手空空、結帳離開的客人,以及他們身後負責提袋子、搬重物的工作人員,一方腳步輕鬆、安然自若,另一方步履顢頇、揮汗如雨,我突然有種詭異的感覺湧上心頭,卻又無法理出頭緒。然而到了下午,我就懂了。那天我們為了尋覓住處,跟著房仲跑遍了半個阿必尚,看了近十間屋子,每間都有一個耐人尋味的設計–––––傭人房。一開始,我和渣男都誤以為那空間不過是個儲藏室,直接略過不看,但聽到房仲稱它為「Maid Room」的時候,我們都震驚到忍不住當著房仲的面交換眼神。一來,那空間稱之為「Room」真的太抬舉它了,鼻屎大的空間連普通成人躺下都顯得捉襟見肘,還塞下一組馬桶、洗手台、蓮蓬頭;別說隔間,連片浴簾都沒有。沒有床舖、沒有衣櫃、沒有窗戶、更沒有冷氣,這空間給我家貓咪住我都會心疼。二來,在我和渣男聽完房仲的解說之後,才了解到這已是阿必尚家家戶戶的「標配」,除尋常百姓外,幾乎所有當地有錢人與外籍人士都會聘僱黑人幫傭,負責開車、打掃、煮飯、看門等家務。傭人房美其名讓黑傭與雇主一塊生活,但不上工時他們就只能躲在兩坪不到的昏暗房間裡。憑良心說,只要有絲毫憐憫之心,是不會讓人住進這種潮濕悶熱、惡臭瀰漫的狹小空間的。此時我硬生生地被敲醒,稍早在超市那場景的不協調感,源自於畫面中被服務的,都是白人;手上堆滿重物的,都是黑人。至此之後,超市裡那些氣喘吁吁、亦步亦趨跟隨在白人身後的黑人員工,或躲在餐廳角落、等候雇主用餐的黑人家傭,一次次大聲地提醒著我,儘管黑奴制度已經是兩世紀以前的事,至今仍在堪稱西非最發達的國家之一,活生生上演。

歧視之於我,傷害之於他

回顧過去兩年多的歧視觀察,每次在我以為快要看透這陌生的社會時,帷幕下揭開後又隱藏著更深的一層惡意;那些我為了武裝自己而鋪設的防火層,也在每次又懂事了一點後,一點一點地褪下。我永遠無法想像,祖先被燒殺擄掠帶到世界的另一頭、現今國家資源又被緊掐不放,是什麼樣的情形;我也永遠無法體會,因為自己的膚色、地位、種族,在自己生長的土地上反被外來人歧視壓迫,是什麼樣的感受。至今黎巴嫩人與法國人依舊排擠象牙海岸人的生存空間,儘管他們帶來貿易商機,當地依舊約有半數的人生活在貧窮線以下–––––因為消耗的是象牙海岸的資源,錢卻是進了白人的口袋。中國人更是不用說了,紅色資本以援助的精神進入非洲大陸,卻是以歧視的姿態橫行霸道,態度之猖狂甚至危及到其餘亞洲臉孔。也許會有人說,以黑人的角度思考,不就是「人咧食米粉,你咧喝燒」;誠然,非洲大陸的黑人族群當中存在著親法派、親中派,前者在象牙海岸與法國保持親密關係的長年政策下,耳濡目染;後者則在獅子山共和國的選舉造勢中,非洲人大喊「我們是中國人」事件,可見一二。然而,以一個第三者的角度來看,他們反讓我想起<進擊的巨人>中「榮耀的瑪雷戰士」–––––比起欣然的感恩之情,他們的認同源自於生死存亡下的不得不。

回想起當初那個因為被警察威嚇索賄而眼中噙淚、因為膚色被嘲笑針對而面紅耳赤的我,儘管現在外出心情緊張依舊、聽到「Chinois」會有深深的創傷感,我仍是在這裡找到了平靜。因為我理解他們,也因為我不想恨著人、厭惡著人、恐懼著人,不想成為在已分崩離析的移民社會中,只顧逃避的人。現在的我,可以毫不猶豫再一次、一遍遍地在心裡對他們說:「嘿,我懂,我跟你們是站在同一陣線的」了。

然而,緊接著,疫情爆發了。

相關系列閱讀:

《歧視》象牙海岸不負責在地生活實錄:災難七龍珠之一(上):誰是歧視者?

《歧視》象牙海岸不負責在地生活實錄:災難七龍珠之一(中):台灣人、東方人,還是亞洲人的原罪?

《歧視》 象牙海岸不負責在地生活實錄:災難七龍珠之一(下):細思極恐的權力階級三角關係